24号

朱耀晶

朱耀晶,男,1983年6月生,建设镇建设村村民。3年前,朱耀晶的母亲吴利娟因突发脑干出血被送往医院抢救,命悬一线。母亲8年前曾患过喉癌,动过手术,这次又脑干出血,在接受了多种治疗方案后,虽然脱离了危险期,却成了永久瘫痪的植物人,望着躺在床上昏迷不醒的母亲,儿子朱耀晶在妻子黄菲菲的支持下,毅然辞去了年薪10多万元的船员工作,成为了母亲的专职看护员。他每天守护在病床前,给母亲喂流汁,照顾着吃喝拉撒,寸步不离,还从网上自学了按摩方法,给昏迷中的母亲按摩活血,悉心照料,还常常与她“说话”,天天如此,母亲昏迷的一年中没有长过一个褥疮。也许是孝心感动了上天,一年后吴利娟突然有了知觉,这给朱耀晶夫妇更大的动力,此后,每天不间断的恢复训练,让原本只能躺着的吴利娟逐渐恢复了部分行动能力。三年来,80后小夫妻不离不弃,坚持照顾母亲,因为爱的守护,最终迎来了生命的奇迹,他们的孝心也感动了周围的人,成为众口相传的佳话。

25号

陈金德

陈金德,女,1970年6月生,庙镇永乐村村民。10年前她从湖北老家随丈夫来崇明打工,不料丈夫却因车祸去世,后来她带着自己的一双儿女与庙镇张东父女重组了新的家庭。张颖是张东的女儿,3岁那年,生母患病去世,9岁那年陈金德成了她的继母。支离破碎的两个家庭终于有了一个共同的归宿。陈金德倍感珍惜,在张颖身上投入了比对一双亲生儿女更多的母爱。然而,不幸又一次降临到这个家庭,2014年3月,19岁的张颖患了少见的克罗恩病,陈金德带女儿奔波于市里几家大医院之间,治疗都不见进展,病情却在加重。在上海瑞金医院的推荐下,一家人来到南京军区总医院治疗,被告知须预交10万元。孩子的继母陈金德,为了给女儿看病,四处借钱,坚持要把女儿的病治好,陈金德还希望“把我的肠子换给女儿”。因为手术费高昂,丈夫几次想放弃治疗;因病情复杂,张颖几次都差点坚持不下去,这一切全靠陈金德伟大无私的母爱支撑着。事情被《新民晚报》、上海电视台、《崇明报》等多家媒体报道后,得到了政府和社会各界的爱心捐助,给这个绝望的家庭带来了生的希望。

26号

毛秀英

毛秀英,女,1963年1月生,陈家镇朝阳村村民。她是一名普普通通的农家妇女,早年被养父母收养,养父母对她疼爱有加,兄弟姐妹也对她很是喜爱。可天有不测风云,养父母唯一的儿子施怀明在工作中工伤导致高位截肢,面对家庭变故,她对养父母家庭不离不弃,主动放弃出嫁,与残疾的施怀明组建家庭,照顾养父母一家,担起家庭重任。多年来,她每天起早摸黑,照顾公婆、残疾的丈夫、年幼的子女,又要料理家务,外出打工,可她从来不抱怨。将患有哮喘病卧床不起的公公悉心照料直至病逝,将年迈的婆婆照顾得妥妥当当、细心周到,将一双年幼的子女拉扯长大,与残疾的丈夫不离不弃、守护相助,同时姐妹间团结友爱,相互帮助。一路走来毛秀英靠着她柔弱的身体,艰苦奋斗,无怨无悔的付出,撑起了整个家庭,她几十年如一日,尊老爱幼、夫妻和睦、姐妹团结,是邻居眼中百里挑一的孝老爱亲模范。

27号

周荣琴

周荣琴,女,1977年生,城桥镇利民村村民。周荣琴自从嫁入夫家,与公公婆婆同吃住,婆媳关系融洽。婚后尽管家境一般,但夫妻和睦、家庭和谐,一家人也是其乐融融。2010年周荣琴婆婆身患尿毒症,从此周荣琴每半年都要带婆婆到上海住院做腹透,每月一次去县医院配药,每星期一次到卫生所打补血素针,在家每天5顿配备好不同剂量的药服用,每日更换腹透水四次。同时,周荣琴还要照顾因脑溢血而造成大小便失禁、生活不能自理的公公。生活上,周荣琴要注意尿毒症患者要忌口以及口味清淡少油少糖等要求,为防感染,不能淋浴,需要经常为公公擦洗。为更好地照顾老人,周荣琴还专门学习了理发、按摩、量血压、挂水等技术。俗话说“久病床前无孝子”,而周荣琴悉心照顾着老人毫无怨言,无悔付出,多年如一日。她用无私的双手托起了老人的晚年生活,她用善良的心照亮了家里的每个角落。

28号

朱香琴

朱香琴,女,1956年8月生,竖新镇育才村村民。朱香琴父母生育兄弟姐妹五人,她排行第三。那时农村家庭经济普遍比较困难,她深知父母将儿女养育成人所付出的千辛万苦,对父母常怀感恩之心。5年前,父母亲都瘫痪在床,由于其他兄弟姐妹住得都离二老较远,所以她毅然辞去工作,主动要求多承担照顾双亲的责任,每天陪伴在二老身边,变着花样为父母做可口饭菜,从不厌烦。为防止瘫痪的父母肌肉萎缩,她每天坚持为他们按摩两个多小时,为了让父母亲不得褥疮,朱香琴经常为他们擦洗身体,每天为他们洗一次澡,每天定时为他们翻身。平日里照顾二老再忙,她都会抽出时间同父母亲聊聊天,父亲以前经常爱看书看报,她主动到老年活动中心找来报刊杂志给他读,直到父亲安详地离去。现只留下母亲一人,她不仅照顾母亲,还为母亲屋前屋后种了大量的绿色蔬菜,帮母亲把屋子、田地都打理得井井有条。

29号

倪三囡

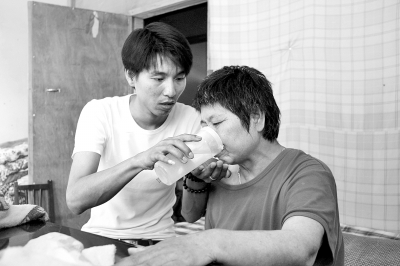

倪三囡,男,1961年5月生,新河镇兴教村村民。倪三囡的母亲今年90岁,五年前突患急性脑梗全身瘫痪,生活完全不能自理,吃喝拉撒睡全靠专人照顾。一开始倪三囡在家里照顾老人,但由于老人的大小便都不能自理,且一个老人在家容易孤独抑郁,于是倪三囡决定带着母亲去上班。五年来,不论风吹雨打,倪三囡都一如既往。早上五点起床,煮好早餐,服侍母亲吃饭、小便后倪三囡草草进餐,然后带着母亲一起去上班;中午倪三囡煮好饭,喂好母亲,服侍母亲睡下,自己才吃饭,然后继续工作,晚上六点收工带着母亲回家。不管再累再晚,倪三囡坚持夜里起来给母亲翻两次身,他认为这可以促进血液循环;他还坚持每天给母亲洗脸、洗脚、换内衣。他说:“母亲一直以来就是个爱干净的人,可不能因为得了病就变邋遢了。”他还每天晚上坚持给母亲按摩,活动筋骨,避免症状的再次恶化。在工作时,倪三囡总是忙里偷闲地跟母亲聊天,对母亲嘘寒问暖。

30号

王佩娟

王佩娟,女,1971年11月生,绿华镇绿港村村民。二十年前,她从外省市远嫁绿华,生活清苦,但也别有温情。然而造化弄人,2011年丈夫被查出尿毒症晚期。从此,巨额的医疗开支、女儿的学费以及公婆的生活费用,像千斤重担全压在这个弱女子身上。为了这个家,她竭尽全力。种田摆摊之外,她又谋得了农家乐服务员的工作。她不许丈夫做任何大体力活,同时并未减少对公婆的照顾。丈夫的伯伯有精神疾病,经常离家出走,每次都是王佩娟一个村一个队地找。有次,找遍整个绿华也没找到,她安抚好公公婆婆,一个人骑上自行车到十几里外的三星、庙镇整整找了两天。在热心人的帮助下,终于找到伯伯,而她整整两天没合眼。王佩娟用她的积极乐观和勤劳善良赢得了全村人的口碑。