沈廷扬(1594—1647),字季明,小字伯五,号五梅,明季南直隶苏州府崇明县南沙(今新河镇)人。他家境富裕却一生俭朴、乐善好施;破家海运、救亡图存、忠贞不渝、视死如归;身为高官却平易近人,与部卒同甘共苦,出生入死身先士卒;从不向艰难、困苦、邪恶和凶顽低头;披荆斩棘、戎马倥偬中屡建奇功。沈廷扬的杀敌报国、匡复故土、矢志不渝的牺牲精神永昭日月。

沈廷扬身材魁伟,秃顶而孔武有力,能够直立一天不动。祖上从事南北海运,积下厚实家业,至其父沈庸,更是“雄资沃壤,人人羡素封”。

沈廷扬为人慷慨侠义,重视经世之学,17岁补县学生,后入国子监读书。崇祯二年(1629)六月,崇明风潮大作,七八月复作,溺死民众甚多。沈廷扬时为国子监生,捐助四千余金,在堡城(今堡镇)关帝庙设厂施粥,赈济灾民。

崇祯十年(1637),首辅温体仁弄权,欲置钱谦益于死地,以钱的同乡陈履谦诬告钱谦益,抚宁侯朱国弼上章弹劾温体仁欺君误国,祸延抚宁侯。抚宁侯门客吴人周应璧竭力维护抚宁侯,受尽酷刑而亡。沈廷扬敬佩同情周应璧舍身赴死的义举,在京师独立经理周之丧事,返葬苏州。

明末,各种弊端积重难返,臃肿不堪的文官集团,政府各部门办事推诿延宕。崇祯朝伴随着内忧外患,加上天灾连年,整个国家处在风雨飘摇中。崇祯八年(1635),农民军高迎祥、张献忠、李自成率部攻下南直隶凤阳,明皇室祖坟被刨,皇觉寺被焚。这年,沈廷扬已届不惑,处此离乱之世,山河破碎之际,慨然有四方之志,以太学生入赀授武英殿中书舍人。

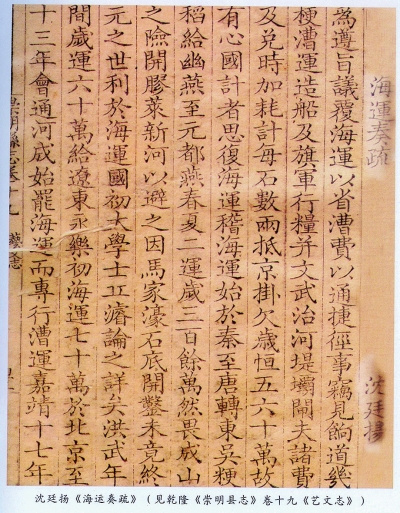

漕运积弊,费多而效寡。经农民军破坏,加之累年河道的溃决,京师所仰赖几至断绝。崇祯十二年(1639)二月始,满洲皇太极在关外进攻松山、锦州,辽阳危困,饷道多梗。崇祯帝有意恢复海运。当年十月初十日(11月4日),沈廷扬上《海运奏疏》,备述历史上的海运情形,以及造船、募工、兑粮、装粮等事。

沈廷扬出生前后,值有万历朝鲜之役(1592.4—1593.7、1597.2—1598.12),明廷调崇明沙船、水兵增援朝鲜,沈廷扬家的船到达过釜山。万历四十七八年间(1619~1620),明朝与后金作战,调崇明沙船增援辽东,沈廷扬家的船到达过三坌河。故沈家熟知海道。沈廷扬生长海滨,自小耳濡目染,后常往来贸易于青岛、烟台、旅大、秦皇岛、天津一线,海道航路了然于胸。崇祯帝下旨请户部详酌,蹉跎数月,没有结果。沈廷扬于次年又上《再陈海运疏》,并呈《海程图册》,详述海运八利。眼见朝廷办事拖拉,各部扯皮推诿,沈廷扬又于闰正月十二日(1640年3月4日)上《请倡先小试海运疏》,阐明自己熟悉海道,决计“自行其法,与耆民造船运粮”。崇祯帝批示试行海运,自淮河口放洋至天津。沈廷扬先以两船“试其险易曲折”,卖田得另外十二只船。五月十二日(6月30日),沈廷扬奏报准备情况,且日催总漕,得到的答复是,江南船和粮都没有,只有江北山阳县十八日(7月6日)发粮剥兑至庙湾的海船。沈廷扬二十二日(7月10日)在淮安城下交卸时,只兑给红米五百石,远少于先定的二万石之数,可见漕臣对沈廷扬和试行海运的轻视。十二艘船只装得五六分满,先到淮河口,拟等庙湾海船到,一齐出发,不想候至六月初一日(7月19日)也不见来,遂出淮祭海。初二日开洋至莺游山,又等了三天,还是没有等来。就在初六日趁风径行,灵山、薛家岛、淮子口、劳山多暗礁,行泊都难,转成山,经始皇桥最险处。十三日遇飓风,待天放晴望见昌黎山时,已经过北。再折向西行,十五日(8月2日)抵达天津大沽。

试运成功,崇祯帝特授沈廷扬户部山东清吏司郎中,命往登州,与巡抚登莱都御史徐人龙共商海运粮草增援松锦。此前的三月,满洲皇太极筑义州城,驻扎屯田,使明朝在锦州、宁远不得耕种。明廷命蓟辽总督洪承畴率吴三桂等八总兵步骑十三万往援锦州,崇祯十四年八月十八日(1641年9月22日)大战后,洪承畴困守松山。原本宁远的军饷都是用天津的船到登州,等到东南风的时候转运到天津,再候到西南风的时候转运到宁远。沈廷扬从登州直接输运到宁远,既省时日又省运费。

在一年的时间里,沈廷扬四次航行在黄海、渤海之间,接济辽西战事所需紧要的粮饷。他干这番事业完全是为明朝廷、为国家着想,主仆三四人奔波于海陆千里之间,却遭到一班同僚的排挤,要船没船,要粮无粮,还在暗里运动,欲排挤他调去山东内地。实际上是沈廷扬“忘家捐资,自食自费”办理海运,影响到一帮奸棍衙蠹互饱其腹的生财之道。一年多的自办海运,为国为君,力已不逮,再维持下去实在很艰难,且明军在山海关外败局已定,仅靠沈廷扬杯水车薪的海上运输,也无济于事。沈廷扬上《自陈罢黜疏》,请辞离职。回到京师,崇祯帝以沈廷扬援辽有功,加光禄寺少卿。

户部右侍郎兼右佥都御史、总管漕运史可法于崇祯十五年(1642)二月上疏“欲广明年海运”,保荐沈廷扬行海运。崇祯下旨“着沈廷扬诣淮熟筹”,并加太仆寺正卿兼户部事,沈廷扬遂赴淮安督行海运,屯田泗水,与史可法协同配合,一力维持艰困的东南海运。

崇祯十七年(1644)一月,李自成称帝西安,建号大顺,随之东征,势如破竹,京师粮储告匮。沈廷扬建言请以征调漕粮二十万石从海运济京师。此时的漕运总督右佥都御史路振飞正在部署河防,团练乡兵,得到调粮檄文,即着手布置。等到粮船准备停当,启运北发的时候,得到三月十九日(4月25日)李自成进入北京,崇祯帝在煤山殉国的消息。大明在统治阶级内部各种错综复杂的矛盾中,在关外满洲铁蹄二十多年的摧残下,就在农民军摧枯拉朽的风暴里灭亡了!

1644年五月十五日(6月19日)福王朱由崧称帝南京,改次年年号弘光。诏命沈廷扬以原官督饷,馈江北诸军。沈廷扬上疏说:自有海船百艘,招募水手,加以训练,可建一个二万人的水师。又有廷臣建言从海道出师北伐。沈廷扬得知后表示,如果采行这个建议,他愿意为前军。可惜这些奏文都如石沉大海,沈廷扬也难伸其志。是年八月,沈廷扬被要求运米十万石、银五万两饷吴三桂,以嘉奖吴三桂讨伐农民军有功。沈廷扬请止之,弘光帝不许。北上送到吴三桂,吴却不受。事实上,数月前吴三桂已献关降清,配合清兵剿灭农民军,无关对大明的忠心与否。

1645年春开始,清兵南下江淮。大敌当前,江北四镇仍争权夺利,彼此结怨,皆不以国事为重。兵部尚书史可法督师江北,坚决抵抗,而内有朝廷牵制,四镇又不听指挥。四镇之一淮安总兵刘泽清纵兵抢夺沈廷扬粮船,沈廷扬无处申诉。南京陷落后,沈廷扬遂遣散家财,率部下至舟山,依水陆官义兵马招讨总兵官黄斌卿。六月,鲁王监国绍兴,授沈廷扬户部左侍郎兼右佥都御史,总督浙直水师,令由海道窥三吴。不久,唐王称帝福州,改元隆武,授沈廷扬兵部右侍郎兼右佥都御史,总督浙直水师。黄斌卿奉隆武正朔,与鲁王君臣多有不合。黄斌卿在舟山跋扈横行,兵士多不法,沈廷扬为定《履亩劝输法》,禁绝军士抄掠。

顺治四年(1647)四月,江南提督吴胜兆为苏松士绅说服反清,派人往舟山联络。黄斌卿不敢应,沈廷扬和都御史张煌言、给事中徐孚远、御史冯京第劝定西侯张名振与定约。双方约定:沈廷扬和鲁王方面的张煌言、张名振率领水师北上攻打松江,吴胜兆在城内接应。

沈廷扬与张名振遂率船百余号北上,四月十三日(5月17日)抵崇明和吴淞,遭清军福山营截击,且战且退至鹿苑,两军对垒,死以千计。四月十四日,飓风大作,许多船被击碎。总督军门沈廷扬不幸被捕,同时被捕的还有总兵蔡聪、赞画沈始元、游击蔡曜、戴启孟、施荣、翁彪、朱斌、刘金成、林澍等10名军官,另有兵士陈象等551人。聂宁东等18人为江阴营所捕。四月二十日(5月24日),张名振弟张名斌及兵丁水手107人投降杨舍营。另外,守备毕从义、陈邦定及兵丁薛宗成等70人被常州营捕获。沈廷扬北上策应吴胜兆的舟山水师全军覆没,船队被打散,又突遇飓风,船只被击碎,天时、地利、人和没有一样是合适的,“风波如此,此天意耶!”

江南提督吴胜兆于四月十六日(5月20日)夜三更发难,当堂杀防、刑二厅官,并传标下各官割辫子。部将岑应元被差领兵往吴淞,得知吴胜兆反情,率众返回,将吴胜兆擒获。此一由江南士绅动员联络舟山南明势力,发起的反清武装斗争,遂告完全失败!

沈廷扬被捕,宁死不屈。而陆续被捕的639名兵丁水手,先于四月二十二日(5月26日)就义苏州。沈廷扬等12名南明官员先被解到苏州,受提督操江巡抚公审,后又被解往南京,洪承畴欲活之,沈廷扬痛骂说:“国恩深厚,义不忍生。”做好了赴死的准备。七月初三(8月3日),沈廷扬等12人就义于南京三山街淮清桥。沈廷扬死时,年53岁。

沈廷扬生在海商富家,衣食无忧,年轻时,扶贫济困,体现了他的桑梓情,这是他的小侠义!他身处明末乱世,天下事一切皆不可为。但他仍想为国家、为老百姓做一些事,挽大明颓势,以捐纳得一武英殿中书职,后试行海运,以济辽西宁远之困,明亡而毁家纾难,直至兵败被俘,杀身以成仁,明知不可为而为之,体现了他的家国情怀,这是他的大侠义!

沈廷扬无子,被杀后,葬苏州虎丘东麓山塘五人墓之西,妾张氏庐于墓旁,为其守墓二十年。南明永历(1647),追赠“户部尚书”。清乾隆四十年(1775),赐谥“忠节”,令设祀忠义祠。乾隆五十二年(1787),沈廷扬曾孙沈寿柏建祠堂于墓前。清嘉庆二十一年(1816),知县陈文述为建“沈忠节公祠”于崇明学宫之西旧书院遗址。

南京国民政府列沈廷扬为“江苏乡贤”“我国之民族英雄”。1935年,国民党崇明县党部将七月二日定为沈廷扬纪念日。1937年四月,县内曾发起修筑“沈忠节公祠”筹募活动,后因全面抗战爆发中辍。抗战时期,沈忠节公祠被敌寇破坏。胜利时,仅留前殿梁间“浩气常存”匾额,屋宇被江苏省立水产职业学校借为校舍,1948年学校总部迁往闵行,1949年下半年学校分部迁往烟台后,渐至废弃。

及至今日,崇明学宫之西侧已无处可觅沈忠节公祠,而苏州虎丘东麓五人墓西侧之沈廷扬墓祠基址也已派作他用,了无踪迹可寻。可叹世事沧桑,忠烈祠墓荡然!而沈廷扬于国家危亡之秋、民族存亡之际,所表现的舍小家、为大家,凛然赴死的精神,则将永存!

本文作者为上海市崇明文史研究会会员