《里外雅堂》是一个轻盈而灵巧的小说,应该是栗鹿早期的作品。尽管它不那么成熟,充满了习作的气息,但却呈现栗鹿小说中一以贯之的品质与特点:富余的想象力以及少女特有的天真与好奇。正如田西一般,在分手的境况之下,他却毫无悲戚之情,反而充满欣喜与好奇地进入女友的身体内部,挖掘与探索爱情的秘密。爱情可以观察吗?抑或,爱情可以像物质一样研究其成分与材质吗?答案不言而喻,“爱情是一道无解题”。此后,在《炼梦师和最漫长的一天》《忽魂街》《甜河酒神》《潺缘之类》等短篇小说,栗鹿将她的特质发挥到极致:痴迷于飘忽的梦境,自豪于富余的想象力以及在诗歌语言的惯性之中获得小说语言的自信。

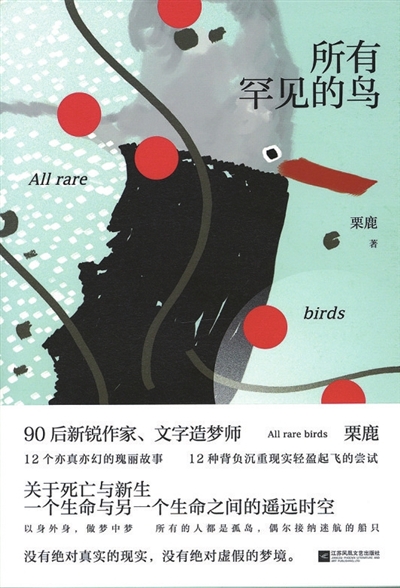

王安忆在《心灵世界》一书中,对作家的处女作曾作过专门的探讨。盖因作家的处女作虽然“不广阔、不完整、不深刻”,然而其动人之处则“在于它的独立性,完全是他个人的东西,个人的始发的经验。”一言以蔽之,处女作对于作家本人而言,就在于他的“纯粹性”与“原始性”,是未经过文学技巧与理念驯化的文学审美本能,是作家内心中最为与众不同的部分。在我读到《所有罕见的鸟》终稿之前,栗鹿所有的作品都洋溢着处女作的气息。它们不成熟,可以看得出来作者在欣喜地模仿与学习。因而,我们在栗鹿的作品之中既可看到村上春树、卡尔维诺等小说家的影子,亦可窥视到新媒体时代青年作家所共有的弊病:作者以轻巧的想象去描绘沉重的主题。最终,因其过于轻盈而缺乏重量。

从一位写手到一个作者,到底要走多长的路呢?在我看来,当一位作者开始省察自我的时候,作品便意味着走向成熟。自《所有罕见的鸟》开始,栗鹿终于不再自足于想象,不再满足于轻盈的故事,而是开始往自己小说里添加重量,努力让小说人物“负重而行”。如果说栗鹿此前的作品是根羽毛,那么《所有罕见的鸟》开始具备“鸟”的体型、骨架与肌理。在这篇小说里,栗鹿开始丰沛现实的细节,并尝试着节制地使用令自己引以为豪的想象力。她把自己的诗意与想象放置在最需要的地方,从而让小说炸裂出惊人的力量。节制是美德。

《所有罕见的鸟》以死亡事件为始,以白鹤消失在茫茫雪地为终。母亲逝去后,“我”和妻子回到崇明岛参加葬礼。“我”和妻子之间的情感,已有着严重的隔阂与裂痕,“可能是妻的行李太重,我时常怀疑里面藏着一具尸体”。这样严峻到令人害怕的修辞,指向自然是不言而喻的。两人的情感状态已停滞,趋于死亡。爱情不只是无解的难题,已经不能像天真与好奇的少年一样,驾驶着探测器深入身体内部便能解决。它是严峻而沉重的难题,平庸的日常与贫瘠的现实负在其上。在亲朋的记忆中,母亲身上所隐藏的秘密——身世、与父亲的婚姻、情感——逐渐清晰。母亲的葬礼反而让“我”和妻子有了喘息之机,“妻想留在老屋里整理整理,我请了长假,也想借此机会处理我们之间的事。”事实上,“我”所做的努力是徒然的,双方情感的缝隙已然难以弥合。当“我”妻冒着下雪的风险,前往沼泽地后——

“这时雪落了下来。雪花一片一片打落在我们脸上,还来不及化去,又被新的雪花所掩盖。好像什么都听得到,又好像听不到。我静静看着耐人寻味的雪,仿佛这世界只剩下雪,甚至没有意识到身旁的妻已离开。木栅道上只留下一串长长的脚印。

这时耳旁的风变得狂乱。真的是鹤。它贴着我的头顶飞过,倏尔落停在一片开阔的滩涂上。它试探性地展开翅膀,扑扇了几下。几番犹豫后,终于飞向芦苇更深处。不一会儿,我看到了更多的鹤。我能感觉它们翅膀下的气流改变了风的形状。它们不时倚靠在一起,好像正在倾诉过去的生活。很快分不清彼此,消失在雪中。”

仿佛是命运的延续,妻做出了与母亲同样的选择,以决绝之姿离开了“我”,大地唯余孤寂与清冷。这个闪耀着光辉与诗意的永恒时刻,停滞了时间,凝固了空间,断然隔绝现实生活。葬礼的肃穆与悲戚被一扫而尽,日常生活的贫瘠与无聊,被放置身后。栗鹿赋予“逃离”超越日常的美学意义。这是一个不能被我们复述的时刻,亦不能通过其他手段重现。它隶属且只属于栗鹿。

《雾岛往事》的发生地在雾岛。在一个百无聊赖的下午,大学好友苏夜突然约我一起回雾岛。毕业之后,“这些年生过病,割去一部分子宫”的苏夜,离群索居,成为同学口中的“八卦材料”。而“我”与苏夜能建立友谊的缘起,则是因为两人容貌、性情的相似,甚至“我们的灵魂或许想通,只不过寄生在不同的肉体里”。自然,我们可武断地认为“我”和苏夜本质上是同一个人过着不同的人生。一个正常结婚生子,但日常生活的无聊,让自己“身心无法舒展”,另一个则是疾病本身所带来的困境与绝望。(小说处处与电影《两生花》互文即可明证)雾岛是苏夜的故乡,亦是“我”外婆的生活所在地。两人同回雾岛,不妨看作是故乡的本能信任,一趟身体与灵魂的治愈之旅。在雾岛上,“我”和苏夜遇到在岛上开民宿的Mita,回忆起中学时代的网友气象员K。他孤独地在一座Khodovarikha孤岛上测量冰雪和气温,“观察气象变化”。以及,老去的外祖母和她的传奇爱情。小说虽庞杂,但内在秩序俨然。《雾岛往事》是一篇有着梦的质感的小说。

当然,把《雾岛往事》当作是一场感伤而繁杂的梦,未尝不可。但如此一来,则丧失了小说的充盈与丰沛,变得简单而独断。自诺兰导演《盗梦空间》以来,“梦”已经成为文学和影视中的显学。因此,我更愿意称之为拥有“梦”的质感。它拥有梦的轻盈、感伤、繁杂,但并非像梦那样缥缈,滑向彻底的虚无。事实上,不管梦里多么凶险的遭遇,就梦境本身而言,它并不可怕。梦境可怕的地方在于幻灭那一瞬间,在于惊醒那一刻。梦与现实,纠缠在一起。惊魂未定的人,经受着两种截然不同的人生所带来的颤栗。《雾岛往事》可贵的地方,在于栗鹿敏锐地捕捉到这种颤栗。

栗鹿自小生活在四面环海的崇明,岛屿上的风雨滋润其成长。及至成年后,离岛来到市区工作。崇明虽隶属于上海市,但与繁华、商业气质浓郁的市区相比,则呈现出截然不同的文化与气质。崇明可能更接近古老、温润的江南乡村。梦境、记忆或往事,皆是岛屿的构成元素。在《所有罕见的鸟》与《雾岛往事》之中,两个相似的地方是叙述者“我”回到岛屿的动机是一致的。两人都带着情感上的“疾病”(前者是丈夫出轨,后者是婚姻无聊),试图回到温润的、平静的故乡来治愈自己。这种回归的姿态,隐含着苏珊·桑塔格的判断:“当城市事实上还未看作是致癌环境前,城市自身就已被看作是癌症”。栗鹿当然不会如此武断,但内心深处对城市自身多少还存在夷犹。她本能地信任与生俱来的故乡,信任着记忆中的岛屿。然而,当情感已经裂缝了,再怎么修补,已不可能回复如初。故乡的治愈是失效的。栗鹿用梦境遮掩了残酷的日常。

栗鹿对城市自身并不感兴趣,更遑论探索其历史与未来。自始至终,她所感兴趣的是情感。准确地来说,是爱情。它是如何生长的,如何在婚姻中渐渐幻灭的。她热烈地喜欢着具备着传奇色彩的爱情。她愿意为此建造一座文字岛屿。

□ 辉城啊