王清穆(1860—1941)字丹揆,又字希林,晚号农隐老人。1890年进士,为光绪帝“钦赐翰林”。不久,入户部任农曹。1898年兼译署行走。1901年补外务部官。1903年应经济特科征,任商部左丞。1904年以钦差大臣身份考察东南七省商务。1905年,任商部右丞。一生致力于经济民生,从事家乡建设;为官清廉,不畏强暴。抗战期间,面对日军软硬兼施,大义凛然,拒绝与日伪合作。王清穆不愧为近代史上一位清廉爱国的实业家。

致力经济民生

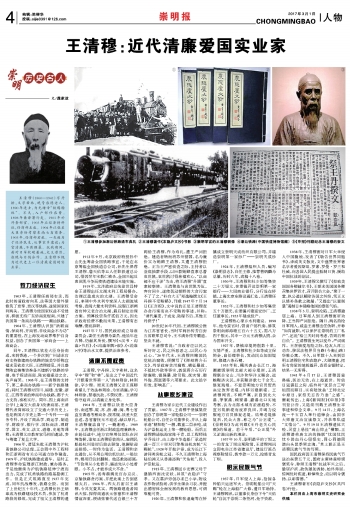

1903年,王清穆任商部右丞,而此时的清政府向英、法等国大借外债修筑了京奉、京汉等铁路,遂使国家权利两失。王清穆为使国家权益不受侵害,积极支持广东侨商张煜南,兴建了我国第一条商办铁路——潮汕铁路。

1904年,王清穆认识到“欲联商情,保商利,开商智,非设商会不为功”的重要性,在上海发动商界维护自身权益,创办了我国第一家商会——上海商会。

同年,王清穆以钦差大臣身份南巡,来到香港,一个多次到广州请求官府支持修建商办铁路的旅美华侨陈宜禧求见钦差大臣,王清穆接见,并且盛赞陈宜禧集资准备兴建新宁铁路的举措,准予报请商部,陈宜禧感动之余,失声痛哭。1905年,在王清穆的支持下,第二条商办铁路——新宁铁路建成;同时王清穆对四川、福建、安徽、浙江、江西等省的绅商申办铁路,都予大力支持,奏准实行。同年,因上海南洋公学(上海交大前身)改隶商部,王清穆代表商部设立了交通大学历史上,也是我国大学史上第一个专科——商务专科,开设了商品学、商运学、制造学、财政学、银行学、国际商法、理财学、国文、英文、法文、道德、史地等课程;王清穆又应教育家马相伯邀请,参与筹建了复旦大学。

1906年,清廷朱批王清穆为沪杭甬铁路公司总理,王会同中外工程师和江浙两省有关公司通力协作建造,1909年,沪杭铁路建成通车。是时王清穆奉命监理浙江财政,兼办路务,于是他继续为沪航铁路延伸宁波而出力,完成了杭甬铁路的路基勘测工作。但是正式筑路直至1937年完成,同年抗战爆发,铁路全毁。而到了上世纪五十年代,王清穆长孙王炳章成为铁路建设技术员,参加了杭甬路段的修筑,完成了祖父王清穆的遗愿。

1912年9月,北京政府特授孙中山先生筹备全国铁路事宜,于是在北京筹组全国铁道总公司,孙先生保荐王清穆、詹天佑等五人任职铁道总公司,惜因翌年宋教仁被杀,全国兴起反袁世凯斗争而使铁道建设未能实施。

1919年,北洋政府总统徐世昌特命王清穆出任太湖水利工程局督办,治理泛滥成灾的太湖。王清穆受命后,率领中外水利专家深入太湖流域考察,查阅大量水利资料,说服江浙两省官绅父老合治太湖,最后制定治理方案。预算投资叁仟贰佰万元,因北洋政府经费不敷而未果,王清穆有志难酬,愤而辞职。

1927年7月,国民政府成立导淮委员会,委任王清穆为委员,他虽年近古稀,仍献其所长,撰写《<汉书・沟洫>书后》、《<沟洫举隅>叙》、《<说淮>序》等治水文章,提供治淮参考。

清廉不畏权贵

王清穆,字丹揆,又字希林,这名字中“穆”和“林”,是出之于中国近代“开眼看世界第一人”的林则徐,林则徐,字少穆。原来王清穆父亲王葆卿希望儿子效法林则徐,为官清廉;学习林则徐,禁毒抗敌,不畏权贵。王清穆恪守庭训,以清廉立身处事。

1904年,王清穆以钦差大臣身份,南巡鄂、皖、苏、浙、赣、闽、粤七省直至香港考察商务,按常规,钦差大臣出巡,各省督抚无不迎送,献以厚礼,王清穆廉洁自守,一概谢绝。1909年,王清穆出任浙江财政监理兼路务,在赴任途中,地方官绅用仪仗队在河埠等候,谁知王清穆轻装简从,雇佣民船赴杭州登岸后自去驿馆,他摒除迎送排场,一时传为佳话。王清穆和亲友通信,从不用公用信纸信封,一般信件,都用旧信封翻制。他还教诲部属:“节俭须从小处着手,廉洁先从小处着眼。小不占,才能养成大不贪。”

1905年,汤寿潜揭发官办京汉、京榆铁路贪污案,并把此案上告到慈禧太后。1906年,西太后密召王清穆,令其究查其实。两铁路建造者闻讯大惊,探得南通状元张謇和王清穆情谊深重,便请张謇代送白银三十万两给王清穆,作为寿礼,遭王严词拒绝。建造者转而将苏州留园,名为廉价实为贿赂王清穆,又遭王清穆拒绝。正当王严密侦查之际,主持者以釜底抽薪手段,以巨款贿赂直隶总督袁世凯,袁世凯讨得慈禧欢心,“以商部不应干涉”为由,将王清穆“升调”直隶按察使。王清穆羞与袁世凯为伍,弃官回乡,遂使轰动朝野的大贪污案不了了之。“补白大王”郑逸梅撰文《王丹揆不受贿赂》,刊载1947年7月14日《正言报》,文中说的正是王清穆查办贪污案而决不受贿的事迹,并称:“清代廉吏,于成龙、陆稼书后,其惟王丹揆乎!”

20世纪20年代初,王清穆被公推为江苏省省长,当时军阀孙传芳自封五省联军总司令,王不满孙传芳霸道,坚决不就。

王清穆常说:“当政者应以民之所好好之,民之所恶恶之,以民心为己心。”20年代末,王清穆目睹国民党统治腐败,便撰写了《弹劾蒋介石文》,列举政府贪污腐败、横征暴敛、不抵抗外敌等事实,敦促蒋介石厉行除腐败、镇强暴、除苛税、抚灾情、御外侮、图富强等六项要求。此文铅字印发,影响甚广。

从事家乡建设

王清穆为家乡近代工业建设作出了贡献。1907年,王清穆于堡镇集资创办了崇明第一家轮船公司——崇明轮船公司,自任公司董事长,并从上海承造“朝阳轮”一艘,载重二百余吨,成为沪崇航运史上第一艘轮船。而后王清穆聘请航海家陈干青、总工程师钱学乔设计,由上海中华造船厂承造时速一百三十里双引擎柴油机客轮“天赐轮”,1928年开航沪崇,成为长江下游同类客轮之冠。不久王清穆和上海陆伯鸿又从香港添购“天佑轮”,投入沪崇航运。

1915年,王清穆回乡安葬父母于堡镇西面沈安状,并筑“农隐庐”守孝。又在墓庐旁创办求己小学,附设农作物试验场,供学生课余习农,并提出德智体全面发展的教育思想,可谓难能可贵。

1920年,王清穆和张退庵等在桥镇成立崇明天成纺织有限公司,并建造崇明第一家纱厂——崇明天成纱厂。

1924年,王清穆组织人员,编写《崇明县志》,自任主修,推荐曹炳麟为总纂,历时六年,成稿十八卷。

1930年,王清穆和杜少如等集资二十万银元,在堡镇开设崇明第一家银行——大同商业银行,分行设在桥镇,上海北京东路设通汇处,王清穆任董事长。

1932年,王清穆和杜少如等集资五十万银元,在堡镇兴建富安纱厂,王任董事长,1933年建成投产。

王清穆热心家乡水利建设。1898年,他为京官时,曾请户部代奏,修筑崇明南部海塘五百六十五丈,需八万四千银元,其中一万元王清穆认捐,余为国库开支。

1927年,堡镇岸堤坍削数十里,灾情严重。王清穆和杜少如等成立保坍会,自任理事长,发动民众加固堤岸,修建六条石楗。

1933年秋,飓风袭击长江口,海潮摧毁崇明北部大部分堤岸,王清穆联合宝山、川沙和华洋义赈会,运粮赈济灾民,并获赈济款七千余元,修复残堤。不意崇明地方官员贸然决定放弃老堤,内移另建新堤。王清穆闻讯,不顾严寒,亲自到北大港、茅家港、顾家港、潞港北口实地考察,认为北部水域有淤涨趋势,不宜另筑新堤而废弃良田,并竭力说服地方官员修复老堤。结果老堤修复后,民众大喜,称之为“公正堤”。《崇明报》为此刊载《王丹老关心民瘼》的报道。若干年后,“公正堤”外又淤涨出新的滩涂。

1937年10月,崇明最早的丁坝之一的青龙丁坝出现险情,王清穆闻讯立即电告江苏省建设厅,建设厅派员视察险情后,拨专款一万元,抢修青龙丁坝。

昭示民族气节

1937年,日军侵入上海,抢掠各种船只运送军火。崇明轮船公司“天赐”轮在上海船厂大修,遭日军劫持。王清穆闻讯,以董事长身份下令“天佑轮”自沉于崇明二条竖河,免于资敌。

1938年,王清穆面对日军大举侵入中国腹地,发表了《敬告世界同胞书》,译成英文散发,文中盛赞世界著名学者爱因斯坦、罗素、罗曼・罗兰和杜威,向各国人民提出抵制日货、援助中国抗战的创议。

1939年,王清穆又撰写了《拟致美国国务卿赫尔书》,王要求美国国务卿召集世界贤才,召开联合大会,“聚于一堂,执公道以解除各国之纠纷,凭正义以修补条款之疏漏。”又提出“以暴制暴”遏制日本侵略他国的嚣张气焰。

1938年3月,崇明沦陷,王清穆避居上海。日军派人到王清穆寓所劝降,王当即严词拒绝。隔日,两名持枪日军闯入,威迫王清穆出任伪职,并称“如肯就职,可以保护在崇明的工厂私产”,还说“给三天时间考虑,否则后果自负”。王清穆置生死以度外,严词痛斥。王在极度危险之际,经友人再三劝告,移居法租界贝当路(今衡山路)华雅公寓。不久,日军数十人来到崇明王清穆住宅和农隐庐,大肆搜查,把所有房屋的地板撬开,查看金银财宝,结果一无所得。

1941年6月17日,王清穆因患鼻癌,医治无效,在上海逝世。时值日寇猖狂之际,临终时“犹昂言三呼祖国而瞑目,实有陆放翁‘王师北定中原日,家祭无忘告乃翁’之感”。噩耗传出,上海《新闻报》《申报》等刊登讣告,又陆续刊载王清穆生平事迹和悼念文章。9月14日,上海名流一千五百人举行追悼会,由国学大师唐文治宣读祭文,并恭奉私谥“文恪公”。9月19日王清穆遗体大殓,灵堂上悬挂“高山仰止”横额,王清穆谱弟唐文治的挽联“忧国忧民忧乡碧血丹心留恨史,同心同德同谱白头昆季哭忠魂。”其上联正是王清穆民族气节的写照。

国民政府因王清穆保持民族气节送治丧费五千元,国府主席林森特颁褒奖令,称颂王清穆“抗战军兴之后,蛰居沪滨,敌伪屡加诱胁,始终弗屈。惊闻忧时疾逝,軫悼殊念,应以明令褒扬,以彰耆德。”

王清穆著有《农隐庐文抄》(共四卷)行世。

本栏目由上海市崇明文史研究会供稿