□陆施燕

龚斌不好酒,席间有人拿他钟情的陶公激将他,他亦不屈就,“古人是一边饮酒,一边作诗,今人是只知饮酒,不知诗为何物了。”

乍闻此言,触动,无语。

又有人聊到打麻将。他摇头说自己除了读书写字,其余皆少了一根筋。“其实读书与打麻将,未见得哪个更高尚,哪个便低下,各得其乐而已。”又补了一句:知识分子往往脱不了“肉夹气”。

他言语的潇洒、放达,端的一种明媚与风流。一生浸淫中古文学,出入魏晋名士之间,尚友千载,读书万卷,其姿态、行止远比一般尘世中人有趣的多。

有关其人其事,略听得一二。才情高,学问深,任真放达,直道而行。总之,这是个有风景的人物。

上岛咖啡,二楼,静。龚斌如约而至。

个子不高,眉眼俊朗,言谈悠悠然,如行云流水。但也许骨子里仍是激荡的。

十年前,我在竞存,校友录里初识先生的名字。有关其人其事,略听得一二。才情高,学问深,任真放达,直道而行。总之,这是个有风景的人物。

生于1947年,崇明新河镇。那也算是个古镇了,有书香,有文脉。出了不少有份量的人,有文人、画家、音乐家。

他自幼聪明,却也开化很晚。小学第一天,只穿一条短裤衩便进了教室,被老师一把拽住,他还茫茫然。下课了,与小伙伴们“长枪短棒”,追追打打,闹得“拆天拆地”。

“但终究还是懂了,人生来要注重容止、礼仪。”知识,教育,让他懂得审美,并一生致力于对美的探究。他少年丧父,家境贫寒,全凭母亲柔弱的双肩支撑。所幸,功课是出奇的好。而贫苦亦磨砺了他,其坚韧的性格,同样支撑起他后来的学术研究。

听说小学时,便有女老师称他为“天才”,问及此事,他轻笑道,“没有的事。不过是喜欢看几本书,作文也写得不错而已。”

很小他便迷上了文学。最早接触的,是从小伙伴家里淘来的旧小说,《三侠五义》、《双美奇缘》、《三国》、《水浒》,诸如之类,囫囵吞枣,似懂非懂。那年月,读书的渠道很窄,而一旦有机会捧在手心里读的,多少年后回望,都是些永不褪色的经典作品。过目不忘的他,做学问的根基早早便已打下。而读书,也成为他一生的向导。

如今资讯发达,书山书海,而我们已不知要把花夹在哪一本书的哪一页。时代的幸,或不幸?

高中毕业,时在遥远的1966年。大学梦破碎,两年后下农村锻炼。迷茫岁月,是文学拯救了他。他亲近缪斯,学写不知何年何月才会发表的诗。转机来了,他因写得一手好文章,做了一名“土记者”。写通讯,写报告,写曲艺,当然,也兼写大字报。一时意气风发,方圆多少里,无人不识君。

多少年过去,文革已是陈迹,太多的人选择失忆,他则拒绝遗忘。他不否认,当年曾是狂热的红卫兵,在“派仗”中写过无数大字报。而今先生说,“忏悔之心时有,我决不会回避”。究其实,是个有真性情的人。我折服于他对那段历史的反思,与担当。

1970年末,被推荐至复旦大学中文系读书。很快入了党。第一首诗发表于《解放日报》。很多年后他说,“我个人的际遇,与时代的大历史同行。政治清明,我便安好,政治混沌,我亦倒霉。”总之,那一年好事接踵而至,他简直成为风云人物。紧接着,写下一系列诗歌,散文,小说,才情愈发不可挡。

彼时,政治取代文化,成为教育的第一要义,一切真善美的最高标准。他因出身好,政治清白,又兼才情出众,被上面看中,进入市委写作组,搞文艺评论和“革命文学”创作。一时前途无量。

然他当时便持怀疑,“所谓革命文学,到底有多少文学价值?”大学课堂形同虚设,大批判与“开门办学”,替代了系统的课程学习。唯复旦图书馆的丰富藏书让他如饥似渴。人类优秀的文明成果,向他展示着何为真善美,何为神圣的文艺殿堂。越深入阅读,越思考;越思考,越启发一个人的良知。

知识分子的独立意识觉醒了,内心便要掀起一场真正的革命。常人看来,这个年轻人真是自毁前途。他拒绝再献媚于政治,献媚于“当权派”。学习讨论会上,他当场质疑“革命样板戏的三突出创作原则”,一句“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜,文霸!”的慨然之语,对他的思想批判也随之而至。

看似出自偶然。然所有偶然无不是点点滴滴之累积,如个性,如修为,如机缘。即便最落魄之时,他一天也没停止过读书。

时代如此荒谬,诡异。你一思考,上帝便发笑,你想要真理,有人便赠你“运动”。白非白,黑非黑,梦里都是颠倒的声音。

1974年,27岁,龚斌因为被批判又出了大名。之前是在云端,一夜沦为“异端”。

原本可以留校复旦的,后被下放还乡。还捎了顶“有政治错误”的大帽子回来。在堡镇一家小化工厂劳动,寂寞暗淡,四周尽是异样之眼光。风声依然鹤唳,监视、告密、揭发、批判,到处潜伏危险,稍一不慎,便有没顶之灾。

他正在恋爱。她是他的高中同学,出身于新河镇上有名的商号“樊裕泰”。家境好,功课拔尖,还生就一副娇好的模样。他的痛,他的辗转,她皆明了。很多年后的今天,先生学术成就斐然,仍动情道:“我一生最伟大的成就,是她!”

她一直陪着他,风雨来袭如此,此刻岁月静好时亦然。我听先生谈话之际,她亦坐在一边,不时用温婉的、带着崇拜的眼神望向他。说到当年的磨难,眼中泛起泪花。

他们的爱,堪称人间的典范,俗世里的一个传奇。何为崇高,忠诚?何为同甘共苦,不离不弃?他们一生的相守,便是全部的答案了。

挨了批,下了放,饱受了困顿,旁人以为他在谷底,人生自此荒芜了。然就在两年后,文革结束了。谁料得时代会如此善变呢?但总是可喜的,虽然他因挨批而“饮誉”,未因此誉而招来好运。复旦来函,想招他为“工农兵研究生”,好事未果。徘徊复徘徊,两年后的1978年,考入南京大学中文系古代文学专业,成为文革后第一届研究生。

悲与欣,祸与福,知识分子一次次为我们提供特色鲜明的世态图景。

谷底重生,暗藏怎样的一份精气神呢?此刻,他在对面笑着说,“我是不甘啊。党纪处分是撤销了,能再给我书,给我笔,我就了无遗憾了。”

又说道,“个人无非历史的浮尘,历史的机会来了,我刚好接住了而已。”

看似出自偶然。然所有偶然无不是点点滴滴之累积,如个性,如修为,如机缘。即便最落魄之时,他一天也没停止过读书。古今中外,无所不涉。他读书是拼了命的。当年备考南大研究生,时值酷夏,他从复旦图书馆借了整整两旅行袋的书,一个人在长江边苦读数月。复试通知书来了,他书已还掉,重又把两旅行袋给背回来,又苦读一月,中了。

“我就是一野草,凭悟性与韧性生长着。”曾经蒙难,他内心仍感谢这个时代,因苦难给他向上的力量。再遥想复旦当年,写作组的时候,他四处采风,走了很多的地方,到底开了视野,纳了气息。他一生寄情山水、埋头学问,多少受惠于逝去的时代。如他所言,“读书,思考,行走,写作,乃是人生的大美。”

在南大,师从王气中、管雄两位教授。前者为中国古代散文研究专家,后者受教于国学大师黄侃和汪辟疆先生,其对《文心雕龙》和汉魏诗歌的研究为学界景仰。受两位恩师指导,龚斌遂与魏晋文学结缘,自此确立他终身的研究方向。

俱往矣,前半生的宠与惊。后半生,他要与学问为伴,守寂寞而存神。

学术须有争论,才能去伪存真,而争论,是需要有勇气的。他是个学者,亦是个勇者,分明可见其年轻时代在复旦的影子。

1981年,龚斌获南大中文系硕士研究生学位,从六朝古都回到繁华大上海,在华师大中文系,从事魏晋文学的研究与教学。

论魏晋,总脱不了“风流”二字。冯友兰先生的“玄心、洞见、妙赏、深情”,道尽“魏晋风流”之妙。而龚斌眼里,“最得魏晋风流之精髓者,当属陶渊明。”

那个一生枯槁,咏唱“万族皆有托,孤云独无依”的高士,是他服膺的精神导师。至今他手捧陶集,仍会怦然心动,如晤故人,如见佳人。

总有些秘密与惺惺是在骨头里的。你所拥戴的人,往往也是与你性情相近之人。当年一句“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,为他招来了祸。语出李白,追根溯源,却是“不为五斗米折腰”的陶渊明。

他笑言,“我与陶公神交了千年以上。”

求历史之真,是他学术研究的原始动力,心心相契,是他理解古人的根本途径。1987年,他开始写作《陶渊明集校笺》。沉潜八年,终于脱稿。此书由上海古籍出版社出版,一经面世,引来海内外学界高度评价。之前,有不少大学者,包括梁启超、王叔岷、王瑶等,在陶学领域的成就已是斐然。而他在前人的基础上,以新的发现,新的解读,打开了新派陶学研究之门。他的著作,成为高校本科生、研究生的重要参考书,亦是陶学研究者的必读之书。

学术上的出色成就,为他在陶学界赢来很高声誉。外出开会,或同行碰头,有人索性这样称呼他,“渊明兄来了。”这只是皮相,内里,他的根底甚深,多少年如一日,沉入浩瀚的资料库,去粗取精,刮垢磨光,虽艰辛寂寞,却也筑就了他学问的高度。

不仅辛劳在案头,还不乏野外调查。独自赴江西、安徽,访陶公故里,觅陶氏宗谱。途中,一度无可宿之处,交通亦不便利,借于极简陋的东林寺,粗粝斋饭,食之难咽,却也乐在其中。

他是深谙审美的至高境界的,那也是陶公精神的本质:寂苦又何妨?倘心中有情,遍地都是风景了。更何况,这求知求真的探索经历,亦被他视作是祛浮名、弃虚荣的人格修炼之过程。

后人也有看不懂陶渊明的,这个奇怪的老头,一会儿出仕,一会儿归隐,玩的什么花样儿?大约他还是心系着做官的吧,如大多数中国文人一样,所谓“达则兼济,穷则独善”,独善之外,看仔细了,多数都在翘首。

史上极罕见的高士,俗人看懂他谈何容易。“有人甚至说陶渊明是一个口是心非的小人,还有人以西方的后现代主义全面颠覆他,将超凡脱俗的高士论证为处世圆滑,不愿得罪官府的乡愿。”后世如此解构,龚斌甚为不屑。

中国历史上,隐士多如牛毛,而真正的隐士,形同张岱笔下的西湖,人只有“两三粒。”这两三粒中,自然是有陶渊明了。而龚斌亦曾有言:“我做不来学林名士,一生止宜学林隐士也。”

有关对陶的争议,近年来还有个话题,即陶集的“异文”。

一个典型的例子。哈佛大学教授、华人学者田晓菲在她的《尘几录》中提出,后人是通过对陶集的“异文”,有意识地创造了其“平淡自然”的文化现象。言下之意,那个传统意义上的“真正的陶渊明”,是后人虚构出来的,是社会意识形态的产物。此论断,引来了一些学问尚浅的年轻人的喝彩。

“今人并非不能质疑古人,但若缺乏对中国文化的理解,(下转5版)

(上接4版)和对伟大作家的敬意,结论难免失之偏颇。”将传统文化思想生吞活剥,故作惊人之论以博眼球,这种浮躁的学风,令先生担忧。作为中国陶渊明研究学会会长,他先后写下《陶渊明异文问题之我见》、《拆碎七宝楼台:解构陶渊明》两篇论文,发表于国内核心中文期刊上,以此作为对田文的驳斥。

学术须有争论,才能去伪存真,而争论,是需要有勇气的。他是个学者,亦是个勇者,分明可见其年轻时代在复旦的影子。

争议到此,后来没了下文。浮华世界,很多传统文化的精髓,被丑化、被边缘化了,喧哗声甚至盖过了最本真的声音。但先生也相信,“瓦缶终究是瓦缶,沉寂一时的黄钟,总会重新响起,回荡至未来。”

历史之真与精神之美融为一体,交相辉映,学界普遍认为,这是龚斌校释本的最具价值所在,也是该书最动人处。

生命不息,潜修不止。人格与学问的修炼皆永无止境。

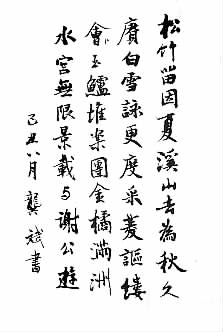

当年,谢安称谢鲲道:“若遇七贤,必自把臂入林。”而今,龚斌说:“我读世说于此,常会心而笑,惟恨碧落黄泉,罕遇七贤。”

中古文学的华苑里,《陶渊明集》和《世说新语》,是他之最爱。自2000年起,龚斌暂时离开他的精神导师陶渊明,亲近江左各具神韵的一群名士——转向《世说》研究。眼下,三卷本《世说新语校释》已出版,煌煌百万言,是他学术生涯的又一高峰。亦是老去了十年光阴的结果。

《世说》,一部奇异真实、写满美的文本。“记言则玄远冷隽,记行则高简瑰奇”(鲁迅语),总之,魏晋人物之风度神情,无不恍然在目。我之前未读过此书,因先生的缘故,被吸引。发现它的妙处还在于,不论自哪一页读起,都见山见水,淡远之至,亦绚烂之极。

如随手翻到的这一页,讲到桓温图谋篡晋,谢安于生死存亡之际,从容不异平常,其神姿之旷远,竟使桓温退兵。可见人格的美,抵得过百万雄兵。

“当然,美也要有人懂得并欣赏。倘桓温只是一介武夫,不知美为何物,谢安再作洛生咏,也难免刀斧之灾。”龚斌说。

他的《世说新语校释》,除考索之翔实、解说之通透外,对魏晋美学的阐释,颇具襟怀、识见和趣味。如“桓温金城泣柳”,世人以为这仅是英雄迟暮、大业未成之悲伤,他在校释中云,这亦是“对万物变动不居以及个体生命短暂易逝之深沉体验,遂成魏晋一往情深之典型形象,凄美独绝,历千万年而魅力永恒。”

历史之真与精神之美融为一体,交相辉映,学界普遍认为,这是龚斌校释本的最具价值所在,也是该书最动人处。

三十余年学术生涯,往昔校笺陶集,中间研究青楼与中国文学之关系,后又校释世说,这一路跋山涉水,他比喻道,“颇似王子猷雪夜私访戴安道,乘兴而行,兴尽而返。”

兴是尽了,却也少不了中途的煎熬。尤其世说校释,有前人余嘉锡等注本珠玉在前,后来者的压力可想而知。他不是没有过畏难的,甚至,当时有无出版可能,亦是个未知数。然钟爱之事,总浮现心头,学术之传承和突破,总得有人来接续。“名利总被雨打风吹去,唯有精神可绵延不绝。”

整整10年,寂寞而劳瘁。为学之道,即便出于热爱,也注定是艰辛的,远比尘世俗务对作者的索取更多。他做学问,没有“项目”,没有经费资助,唯有自由自在的沉潜玩味。许多人眼里,10年冷板凳坐得不可思议,全中国打着灯笼也难找几个了吧?

不是没有机会申请“专项”或“课题”之类。然于他性情而言,最痛恨填表之无聊,评估之作假,最轻视漂浮于光鲜场面,为“五斗米折腰”之人。他所要的,是“思想之自由,精神之独立。”不靠立项资助,不存有欠债的心理负担,心灵反而更辽阔自由了,“学术的本质是精神创造,精神创造虽亦有待,有待物质的支撑,但终究无必然联系。”

终究觉得,眼前这个学问之人,是有真底气,有真货色的。看看同时代的一些学人,便会感慨他的声色之迥异。

胡晓明教授为《世说新语校释》作序,称道龚斌的文史诠释的境界是“深深海底行,高高山上立。”这真是值得庆幸的,魏晋之遗风,还没有完全失传,世间有创造美的人,就有懂得欣赏美的人。

一个肤浅的建议给先生呈上:竖排、繁体版的《世说新语校释》,何不再尝试一下简体的版本?你看,很多“大师”都登上讲坛,拿经典通俗化了,也有因此而扬名的。

他在一边笑了,说学问不是娱乐,这样的书,注定是给少数人读的。准确地说,凡是一流的学术著作,都是给一流的研究家读的,一代又一代,接续着永恒,和无限。

他也不无感叹,日月易迈,人是一天天老了,“我真不知道上帝能否再赐予我足够多的孤独和寂寞,让我以日渐衰损之力,将余生的全部,投之于烈焰,化成一支新的锋利的剑。”

好了,人生苦短,所有的文字无非是一番心意,一种致意。

致“少数人”。谁能说不是“无限”的少数人?